應用程式結構

Ktor 的優勢之一在於它在應用程式結構化方面提供了極大的彈性。與許多其他伺服器端框架不同,它不強迫我們遵循特定模式,例如將所有內聚的路由放置在名為 CustomerController 的單一類別中。雖然這當然是可行的,但並非強制要求。

在本節中,我們將探討組織應用程式結構的不同選項。

按檔案分組

一種方法是將相關的路由分組到單一檔案中。例如,如果我們的應用程式處理客戶和訂單,這意味著將會有 CustomerRoutes.kt 和 OrderRoutes.kt 兩個檔案:

fun Route.customerByIdRoute() {

get("/customer/{id}") {

}

}

fun Route.createCustomerRoute() {

post("/customer") {

}

}fun Route.getOrderRoute() {

get("/order/{id}") {

}

}

fun Route.totalizeOrderRoute() {

get("/order/{id}/total") {

}

}子路由會怎麼樣?例如 order/shipment?這在某種程度上取決於我們對此 URL 的理解。如果我們將這些視為資源(它們確實是),那麼 shipment 本身就可以是一個資源,並且可以輕鬆地映射到另一個檔案 ShipmentRoutes.kt。

分組路由定義

這種方法的一個優勢是,我們還可以按檔案分組路由定義,以及潛在的功能。例如,假設我們遵循上述的按檔案分組佈局。儘管路由位於不同的檔案中,我們仍需要在 Application 層級聲明它們。因此,我們的應用程式會看起來像這樣:

routing {

customerRouting()

listOrdersRoute()

getOrderRoute()

totalizeOrderRoute()

}如果我們的應用程式中有大量的路由,這可能會很快變得冗長且繁瑣。然而,既然我們已經按檔案對路由進行了分組,我們可以利用這一點,並在每個檔案中也定義路由。為此,我們可以為 Application 建立一個擴充功能並定義路由:

fun Application.customerRoutes() {

routing {

listCustomersRoute()

customerByIdRoute()

createCustomerRoute()

deleteCustomerRoute()

}

}fun Application.orderRoutes() {

routing {

listOrdersRoute()

getOrderRoute()

totalizeOrderRoute()

}

}現在,在我們實際的 Application.module 啟動中,我們只需呼叫這些函式,無需 routing 區塊:

fun Application.module() {

// Init....

customerRoutes()

orderRoutes()

}我們甚至可以更進一步——根據需要為每個應用程式安裝外掛程式,特別是當我們使用依賴於特定路由的 Authentication 外掛程式時。然而,一個重要的注意事項是,如果外掛程式被安裝了兩次,Ktor 會透過拋出 DuplicateApplicationPluginException 異常來偵測到。

關於使用物件的說明

使用物件來分組路由函式不會提供任何效能或記憶體方面的優勢,因為 Ktor 中的頂層函式只會被實例化一次。雖然它可以提供某種內聚結構,以便我們可能希望共享通用功能,但如果我們擔心任何開銷,則沒有必要使用物件。

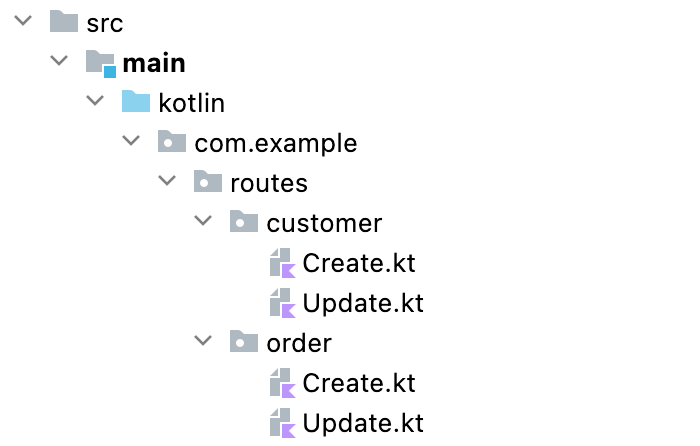

按資料夾分組

將所有內容都放在一個單一檔案中,隨著檔案的增長可能會變得有些繁瑣。我們可以做的是使用資料夾(即套件)來定義不同的區域,然後將每個路由放在其自己的檔案中。

雖然這在路由和個別操作方面確實提供了良好的佈局優勢,但它肯定會導致「套件過載」,並且可能會有大量檔案名相同,使得導航變得有些困難。另一方面,正如我們在下一個範例中將看到的,我們也可以僅用區域前綴每個檔案(例如 CustomerCreate.kt)。

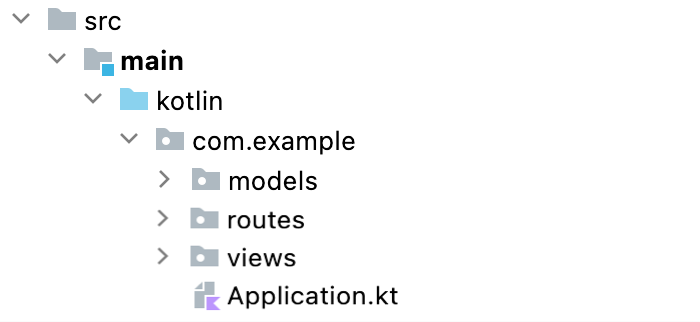

按功能分組

諸如 ASP.NET MVC 或 Ruby on Rails 等框架,具有使用三個資料夾(模型、視圖和控制器 (路由))來構建應用程式的概念。

這與我們上面將路由分組到其自己的套件/檔案中、Ktor 中將視圖放在 resources 資料夾中、以及當然,沒有什麼能阻止我們擁有一個套件模型來放置我們想要顯示或響應 HTTP 端點的任何資料的模式並無二致。

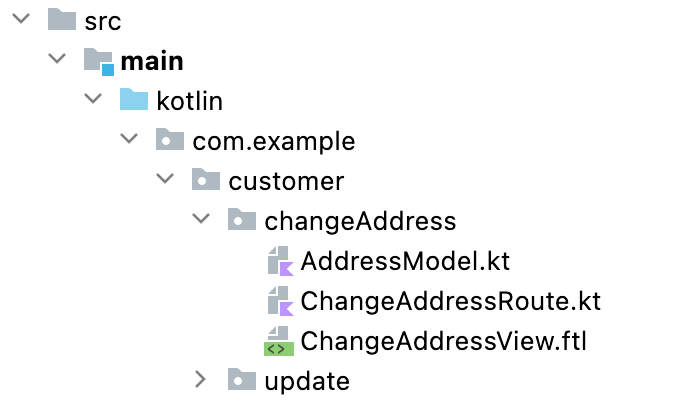

雖然這種方法可能有效並類似於其他框架,但有些人會認為按功能分組更有意義,也就是說,不將專案按路由、模型和視圖分佈,而是按特定行為/功能(例如 OrderProcessPayment、CustomerAddressChange 等)來分組。

對於許多框架來說,如果不嚴重修改底層慣例,這種程式碼組織方式是不可行的。然而,對於 Ktor 來說,鑑於其靈活性,原則上這應該不是問題。但有一個例外——當我們使用 模板引擎 時,資源可能會成為問題。但讓我們看看如何解決這個問題。

這個問題的解決方式很大程度上取決於視圖所使用的技術。如果我們的應用程式僅僅是一個 HTTP 後端,並且我們使用客戶端技術,那麼通常所有渲染都是在客戶端進行的。如果我們使用 Kotlinx.HTML,那麼這也不是問題,因為頁面可以從放置在任何地方的任何 Kotlin 檔案生成。

問題更多地出現在我們使用 FreeMarker 等模板引擎時。這些引擎在模板檔案的存放位置和載入方式上有些特殊。幸運的是,其中一些提供了模板載入方式的靈活性。

例如,使用 FreeMarker,我們可以使用 MultiTemplateLoader,然後從不同位置載入模板:

install(FreeMarker) {

val customerTemplates = FileTemplateLoader(File("./customer/changeAddress"))

val loaders = arrayOf<TemplateLoader>(customerTemplates)

templateLoader = MultiTemplateLoader(loaders)

}顯然,這段程式碼並不理想,因為它使用了相對路徑等問題,但我們不難看出如何讓它實際循環遍歷資料夾並載入模板,甚至可以有一個自定義的建構動作,在執行前將視圖複製到我們的 resources 資料夾中。解決這個問題的方法有很多種。

這種方法的好處是,我們可以將所有與相同功能相關的內容,按功能分組到單一位置,而不是按技術/基礎設施方面進行分組。